开课学院:外国语学院 制作人:张文锋

课程名称 |

英国文学 |

授课对象所属专业 |

英语 |

课程类型 |

专业课 |

开课年级 |

大三年级 |

课程性质 |

专业必修课 |

课程总学时 |

32 |

一、课程简介(300字左右)

《英国文学》是一门英语专业必修课,共32学时。本课程旨在系统介绍英国文学的发展脉络、经典作品及其文化内涵,同时融入思政教育元素,引导学生树立正确的文化观和价值观。学生将深入了解英国文学的历史演变和流派特点,掌握文学作品分析的基本方法,提升文学鉴赏能力和跨文化交际能力。课程将重点介绍英国文学经典作品,分析其思想内涵和艺术特色,引导学生从中汲取正能量,培养积极向上的人生态度和审美情趣。此外,本课程还将注重培养学生的批判性思维和创新精神,引导他们在学习中不断思考、探索和实践,形成独立思考和解决问题的能力。学生将不仅能够拓宽文化视野,提升人文素养,还能够增强文化自信,为未来的学术研究和职业发展奠定基础。

二、案例基本信息

1.案例名称:泛学博识益智海,深思笃行修慧根—— 培根与中国先贤:中西学习观的辉映

2.对应章节:Chapter 10

3.课程讲次:第3讲

三、案例教学目标

1. 知识目标

——培根的生平与创作风格:使学生掌握《论博学》的基本内容、主题思想和写作特点,了解作者的写作本意和论证方式。

—— 掌握语篇分析的方法:让学生了解运用读者反应理论、语言学理论开展语篇分析的方法。

2.能力目标

——提高学生的批判性思维能力,让他们能够独立思考、评价作者的观点,并提出自己的见解。

——培养终身学习自我发展的能力:借鉴培根对于学习的重视,引导学生树立终身学习的观念,不断追求知识更新和个人成长。

3.思政目标

——融合中国优秀传统教育理念:引入中国古代教育家的思想,如孔子、孟子等,强调“博学于文”的重要性,将这一理念与培根的学习观相结合,共同探讨学习的广度与深度。

——通过对比中西方教育理念,展现中华文化的博大精深,培养学生对中国优秀传统文化的兴趣与热爱。

—— 践行社会主义核心价值观:结合培根的学习观,引导学生理解社会主义核心价值观中的“学习强国”理念,培养美好品德、塑造优秀人格。

四、案例主要内容

1. 弗朗西斯·培根的生平简介:介绍培根的生平和主要成就,为学生提供背景知识,激发他们对作者的兴趣。

2. 读者反应理论与学习观:运用读者反应理论,阐释《论广泛学习》中学习观的核心内容。通过分析和讨论,帮助学生理解文章的深层含义,驳斥对该文的普遍误解。

3. 古代教育家的学习理念:比较中国古代教育家的学习理念与培根的学习观,探讨它们的异同之处。这有助于学生了解不同文化背景下的学习观念,并从中汲取启示。

4. 社会主义核心价值观与学习:探讨社会主义核心价值观与学习的关系,引导学生思考学习如何与社会主义核心价值观相结合,培养具有社会责任感和公民意识的学习者。

5. 终身学习的意义与方法:强调终身学习的重要性,并介绍实践终身学习的方法和策略。鼓励学生树立终身学习的观念,并提供具体的学习途径和资源。

6. 学习活动与讨论:组织学生进行小组讨论或个人写作等学习活动,让他们分享自己对学习观的理解,比较不同学习理念的优缺点,并思考如何在实际生活中应用所学内容。

7. 案例分析与实际应用:通过实际案例分析,让学生将学习到的知识应用到具体情境中,解决实际问题。这有助于培养学生的实践能力和问题解决能力。

8. 总结与反思:引导学生对整个教学案例进行总结和反思,帮助他们巩固所学内容,深化对学习的认识,并激发他们进一步探索和学习的兴趣。

五、案例教学设计

(一) 教学方法

综合采用讲授法、启发式教学和课堂讨论相结合的方式进行讲授,具体教学方法如下:

讨论法:引用名家学者对这篇文章的翻译和解读,引导学生参与讨论,深化对培根的学习观和现代教育实践的理解。使用“雨课堂”智慧教学手段进行课堂互动,如实时投票、答题等,提高学生的课堂参与度。

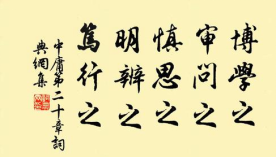

探究式学习法:鼓励学生分组合作,共同探究如何结合培根的学习观和中国的传统教育理念(如孔子“博学于文,约之以礼”“三人行,必有我师”、荀子“博学、审问、慎思、明辨、笃行”、王阳明“知行合一”等关于博学的教育思想)进行博学。

个人反思与报告:要求学生撰写个人反思报告,总结在博学过程中的收获和成长。

(二)教学重点

运用读者反应理论和文本细读理论逐句分析文本,从字里行间厘清作者的写作初衷,从而揭示培根写作这篇文章的本意是要劝诫读者要“博学”,而不仅仅是一般读者理解的劝人去“学习”。从培根劝“博学”联想到中国传统教育理念里关于“博学”、“知行合一”等重要教育思想。

(三)评价方法

考核评价方案:

1.诊断性评价:设计简单的问卷和量表,在课前和课后发放,判断学生的学习观是否正确;

2.形成性评价:根据学生的课堂参与度,如提问次数、回答质量等,以及学生在小组讨论中的表现,给予相应的评价;

3.终结性评价:根据学生的反思报告,评价其在博学过程中的成长和收获,将成绩作为课程目标达成度分析间接性评价的内容。

(四)教学设计

1. 培根生平介绍(3分钟)

介绍培根的生平和背景,强调其作为文艺复兴时期的思想家、政治家和科学家的多重身份。可以通过PPT展示培根的相关图片和文字资料,加深学生对培根的了解和认识。

“Of Studies”不同版本中文翻译对比:《论读书》(王佐良 译、何新 译)?《论学习》(孙有中 译、廖昌胤 译)《论学问》(水天同 译)?

2.学习观调查(2分钟)

设计简单的问卷和量表,在课前和课后发放,调查学生的学习兴趣范围、沟通能力、思考能力和判断力,判断学生的学习观是否正确。结论作为课程目标达成度分析间接性评价。

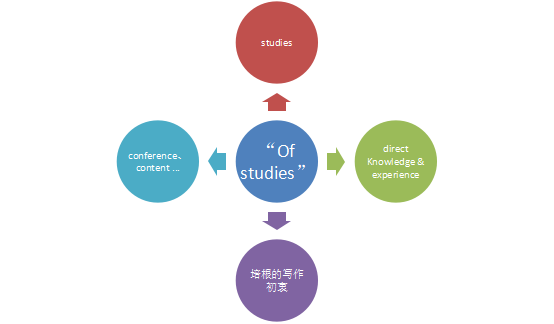

3.“Of Studies”文本解读(40分钟)

深入解读“Of Studies”的文本内容,分析培根对于“博学”的观点和见解。通过PPT展示“Of Studies”的原文片段,引导学生理解培根对于“博学”的独到见解。同时,结合实际案例,引导学生思考如何将所学知识应用于实际生活中。

4. 思政元素融入(16分钟)

(1)中外教育理念对比展示:

图1:展示孔子、荀子、王阳明等肖像,以及名言“博学而无所成名,惟志惟勤”,旁边附上简要的解释。

图1:展示孔子、荀子、王阳明等肖像,以及名言“博学而无所成名,惟志惟勤”,旁边附上简要的解释。

图2:展示培根肖像及其关于学习的经典语句,如“知识就是力量”,并附上解释。

(2)在中国传统教育观念中,许多名家都对博学的重要性有所阐述。以下是一些著名教育家关于“博学”的观点:

孔子:孔子是儒家思想的创始人,他非常重视博学。他提倡“博学于文,约之以礼”,认为人应该博学各种文化知识,并将其应用于日常生活中。孔子还强调“三人行,必有我师”,意味着我们应该从身边的人身上学习,不断拓宽自己的学习领域。

荀子:荀子也是儒家学派的重要代表之一,他提出了“博学、审问、慎思、明辨”的学习方法。他认为博学可以使人变得明智,而审慎思考和明辨是非则是学习的关键。

(1)中外教育理念对比展示:

图3:展示荀子肖像及其名言“审问、慎思、明辨”,旁边附上简要的解释。

图4:展示培根肖像及其关于开会、思考和判断的经典语句,如“conference a ready man”、“logic and rhetoric, able to content”等,并附上解释。

(2)在中国传统教育观念中,许多名家都对沟通交流、批评反思的重要性有所阐述。在中国传统教育观念中,众多名家对沟通交流与批评反思的重要性有着深刻的阐述:

孔子强调“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?”这体现了交流学习的喜悦,以及与他人共同探讨学问的重要性。

孟子则主张“尽信书,则不如无书”,他提倡对所学知识进行反思和质疑,而不是盲目接受。

荀子:荀子也是儒家学派的重要代表之一,他提出了“审问、慎思、明辨”的学习方法。他认为博学可以使人变得明智,而审慎思考和明辨是非则是学习的关键。

荀子在《劝学》中提到:“君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。” 强调了反思与自我提升的关系,通过不断反思,君子能够明辨是非,行为得当。

(1)中外教育理念对比展示:

图5:展示荀子肖像及其名言“笃行”、王阳明肖像及其名言”知行合一”,旁边附上简要的解释。

图6:展示培根肖像及其关于直接经验和间接经验的经典语句,如“They(studies) perfect nature, and are perfected by experience”等,并附上解释。

(2)在中国传统教育观念中,他们鼓励学习者拓宽学习领域,不断汲取新知识,并将其应用于实践中,关于“知行合一”的阐述有:

荀子:荀子提出了“笃行”的学习方法,强调了实践的重要性,认为只有将所学知识付诸实践,才能真正掌握其精髓。

王阳明:王阳明是心学派的代表人物,他主张“知行合一”,认为知识与实践是密不可分的。他提倡在实践中学习,通过亲身体验来深化对知识的理解。同时,王阳明也强调广泛涉猎各种学问,认为这样可以开阔视野,增强自己的见识和修养。

5.小组讨论与案例分析(20分钟)

通过对比,引导学生讨论中外教育理念中关于博学的异同点。

(1) 准备阶段

教师提供中外关于“博学”的教育理念的背景资料,包括经典文献、历史案例和现代观点等。

将学生分成若干小组,每组分配不同的中外教育理念作为讨论对象。

(2)小组讨论

每组学生围绕所分配的中外教育理念进行深入探讨,梳理各自理念中的核心观点、发展历程和实际应用。

小组内成员相互提问、质疑和补充,形成对“博学”理念的全面认识。

(3) 对比分析

各小组汇报讨论成果,展示对中外教育理念中关于“博学”的理解。

教师引导学生进行对比分析,探讨中外教育理念在“博学”方面的共性和差异。

讨论这些异同点的形成原因,包括文化传统、社会制度、教育观念等方面的影响。

(4)案例分析

教师提供具体的教育案例,如中外著名大学的教育理念、课程设置和教学方法等。

学生分析这些案例在“博学”方面的体现,探讨其成功经验和可能存在的问题。

结合案例分析,讨论如何在实际教育中践行“博学”理念,促进学生的全面发展。

6. 课程总结与反馈(9分钟)

老师总结本课程的主要内容,强调读书的意义和价值;

各小组总结讨论和案例分析的收获,提炼对“博学”理念的深入认识。

学生反思自己在讨论和案例分析中的表现,思考如何进一步提高自己的思维能力和表达能力。

教师对学生的讨论和案例分析进行点评,肯定成绩,指出不足,并提出改进建议。

六、教学反思

“Of Studies”作为一篇经典的议论文,不仅是对于读书意义的探讨,更是对于人生观、价值观的深刻思考。在课程思政背景下,如何将思政元素与“Of Studies”的教学相结合,使学生在学习知识的同时,能够树立正确的思想观念,成为了本次教学的重点和难点。本文将对本次教学的过程和效果进行反思,以期为今后的教学提供有益的借鉴。

(一)教学内容与方法的反思

1. 教学内容的安排

本次教学内容主要围绕《论读书》的文本解读、思政元素的融入、小组讨论与案例分析等方面展开。通过对文本的深入解读,学生能够理解培根关于读书的观点和见解;通过思政元素的融入,学生能够树立正确的人生观和价值观;通过小组讨论与案例分析,学生能够培养批判性思维和独立思考能力。

2. 教学方法的运用

在教学方法上,本次教学采用了提问导入、PPT展示、小组讨论等多种方式。通过提问导入,激发了学生的兴趣和积极性;通过PPT展示,加深了学生对培根的了解和认识;通过小组讨论,培养了学生的批判性思维和独立思考能力。

(二)教学过程与效果的反思

1. 课程导入环节

课程导入环节采用了提问导入的方式,引导学生思考读书的意义和价值。学生们的反应积极,纷纷发表自己的看法,为后续的教学打下了良好的基础。

2. 培根生平介绍

在介绍培根的生平和背景时,学生们对于培根的多重身份产生了浓厚的兴趣。通过PPT展示的相关图片和文字资料,学生们更加深入地了解了培根的思想和贡献。

3. 《论读书》文本解读环节

在解读《论读书》的文本内容时,学生们对于培根关于读书的观点和见解有了较为深刻的理解。通过引导和启发,学生们能够将所学知识应用于实际生活中。

4. 思政元素融入环节

将思政元素融入教学中是本次教学的重点和难点。在引导学生树立正确的人生观和价值观时,我结合当前社会热点问题,引导学生关注现实,培养其社会责任感和担当精神。通过这一环节的教学,学生们能够更加深入地理解读书的意义和价值。

5. 小组讨论与案例分析环节

在小组讨论与案例分析环节中,学生们积极参与讨论,发表自己的见解和看法。通过这种方式,学生的批判性思维和独立思考能力得到了培养和提高。同时,学生们也能够更加深入地理解读书对于个人和社会发展的影响。

6. 课程总结与反馈环节

在课程总结与反馈环节中,教师对本课程的主要内容进行了总结,并鼓励学生提出意见和建议。学生们对于本次教学给予了较高的评价,认为通过本次教学,不仅学到了知识,更是在思想上得到了启发和提高。同时,学生们也提出了一些宝贵的意见和建议,为今后的教学改进提供了依据。